2022年6月24日

佐賀県 7月と言えば・・・?

こんにちは!

家庭教師のトライ佐賀校のブログ担当です!

今日のテーマ

◇◇◇◇ 7月の代名詞 ◇◇◇◇

もうすぐ7月がやってきます。

7月といえば何を思い浮かべますか?

「うーん・・・。なんだろう・・・。」と、いまいち特徴のない月だと思います。

今日は、そんな7月についてお話していこうと思います!

7月:文月(ふみづき)

7月は、旧暦で「文月」とよばれていました。

この「文月」という呼び方、7月のある行事に基づいてつけられた呼び方なんです。

7月の行事といえば、ズバリ 「七夕」です。

七夕には、短冊に願い事を書きますよね?

実は、この行為が由来になっています。

文(ふみ)をしたためて願う月だから文月。

他には稲穂がふくらんでなかにお米が含まれるようになる「含み月(ふくみづき)」 という説もあります。

七夕について

はた織りが上手な神様の娘『おり姫』と働き者の牛飼いである『ひこ星』は、神様の引き合わせで結婚し仲良く過ごしていましたが、楽しさのあまり仕事をせずに遊んでばかり。

激怒した神様は天の川の両端に引き離してしまいましたが、悲しさのあまり元気をなくした2人を見かね、7月7日を年に1度だけ会える日として許しました。

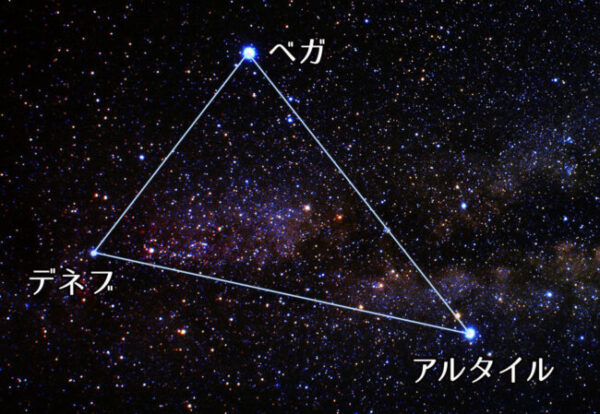

夏の夜、8時ごろに東の空を見上げると、3つの明るい星が見られます。

それらの星を線で結ぶと大きな三角形ができます。これを「夏の大三角」と言います。

ベガは織りひめ、アルタイルはひこ星にあたります。

これらの星は7月7日ごろにいちばんよく見えることから、七夕の言い伝えが始まりました。

人々は「織りひめさまのように、はた織りやおさいほうが上手になりますように」「織りひめさまのように願い事が叶いますように」と、野菜やくだものをそなえて、おまつりをするようになりました。

やがて、いつしか人々は「上手に字が書けますように」「織りひめさまのように願い事が叶いますように」と、笹や竹に五つの色のたんざくをかざるようになりました。

いかがだったでしょうか。

現在トライでは、楽しく学べる環境を整えています。

興味のある方はぜひ以下の画像からホームページに飛んで詳細をご確認ください。