2024年2月

2024年2月20日

来年度の高校受験に向けて

こんにちは!

家庭教師のトライ徳島校です。

今回は来年度の高校受験に向けてお話しできればと思います!

■受験概要

大きく2つの入試で構成されています。

■ 育成型選抜:『生徒の個性』を生かす

・ スポーツや文化活動等に意欲のある生徒の選抜

・ 募集定員に対して普通科7%、専門及び総合学科は14%を募集(体育科と芸術科は100%)

■ 一般選抜:『確かな学力』を重視

・ 主要5教科の学力を確認

・ 国・数・英・理・社の5教科の試験と内申点により2段階の判定を行う

■基礎学力テスト概要

基礎学力テストの結果に基づいて高校の振り分けを行う。

基礎学力テストは3年生は全3回

例年10月、11月、1月に実施

第1回目出題範囲:例年中1~中2(中3も入る可能性アリ)

第2回目出題範囲:例年中1~中3(中3は履修範囲まで)

第3回目出題範囲:中1~中3(全範囲)

・ 志望校は基本的に3回の基礎学力試験の平均と伸び幅で選定することが通例。

・ 基礎学力試験:主要5教科 国・数・英・理・社 各100点 500点満点

例年10月の前半、11月後半、1月前半の3回実施

平均で超えることが理想。ただ2、3回目を重視する傾向が強い。

・受験者数を調整するため一部の高校、学科を除き、ほとんどの方が合格する。

⇒ 志望校を受験校にできるかがポイント

① 平均または3回目が志望校の必要学力を超えている場合

⇒ 希望通りの志望校を受験校にできる

② 平均が志望校の必要学力を下回っている場合

⇒ 志望校は変更になり、必要学力が超えている高校を選択する

1回目が10月に実施になる為、7か月ほどしか時間がありません!

8月末までに1年~2年の総復習を行い、9月から1か月は過去問を解き対策していく必要があります。

■基礎学に向けてのPOINT

①AI教材の「学習診断」を実施し現状把握

1教科あたり10分ほどで苦手単元の抽出が可能です。

自分は今、どの単元が苦手なのか現状把握し効率のいい学習を行う必要があります。

②AI教材の「基礎固め」モード攻略

基礎固めモードで1年~2年生の英数理社の全単元の復習を行いましょう!

基礎を定着させ、過去問で対策を行うことにより本番でも高得点が期待できます!

各単元の理解度に応じて、映像授業や要点まとめでの学習が可能です。

映像授業等で学習後、練習問題に移り単元を理解したのちに判定テストを行います。

判定テストで全問正解することができれば、その単元はクリアとなります。

講師指導科目以外の科目のサポートをAI教材で行うことにより、全教科サポートを実現できるようになりました!

1科目だけ成績を上げても合格はできません。

全体の成績を向上させてこその合格だと考えております。

ぜひ一度度体験してみてください!

2024年2月16日

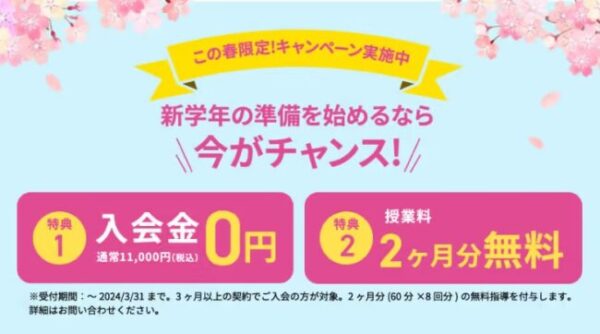

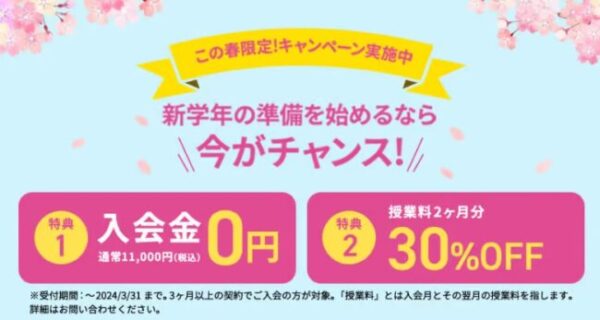

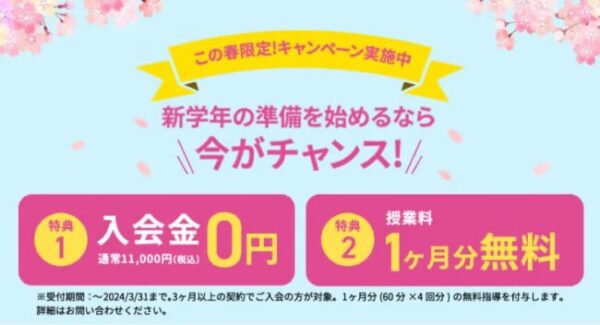

2024年春! 学年別フルラインナップキャンペーン受付中!

春は、新学年に向けた準備期間として非常に大切な時期です。

トライではこの春、お子さまの学年別にキャンペーンをご用意しております。

新学年の準備を始めるならぜひこの機会にトライのマンツーマン指導をお試しください。

◇ 小学生◇ 4月から新小1~6年生の方

◇受験生◇ 4月から新中3・新高3年生の方

◇ 新1・2年生◇ 4月から新中1・2、新高1・2年生の方

……………………………………………………………………

学習相談等のお問い合わせはこちらから

■トライ式性格診断|家庭教師のトライ (trygroup.co.jp)

……………………………………………………………………

2024年2月10日

2025共通テストの変更点【国語】【数学】

2025共通テスト(現・高2生が来年度受けることになる共通テスト)から、新課程での出題となります。

今回は、国語と数学の変更点についてです。

【国語】 ⇒ 資料読解という新たな大問が追加される

◆試験時間:90分

「資料読解」の配点は20点と決して高くはありませんが、問題数が増えること、時間が増えることなど全体的に影響があり、時間配分の戦略を修正する必要があると言えます。

最近では小論文でも資料読解の問題が出題されることが増えていますので、資料読解の対策が必要です。

【数学IA】 ⇒ 選択問題が無くなり、確率と図形が必答になる

◆試験時間:70分

選択問題がなくなり全問必答となります。

伴い、確率と図形が必答になりますが、整数問題は出題されなくなります。

※難関大学の個別試験で出題される可能性はあり

「期待値」「外れ値」などが新課程にあわせて学習内容に追加されます。

【数学ⅡB】 ⇒ 数学ⅡBCになり、出題範囲・大問数・試験時間が変更になる

◆試験時間:70分

数学ⅡBは数学ⅡBCとなり、出題範囲、大問数、試験時間すべてが変更になります。

大問数が2つ増えて、後半は4問から3問を選ぶという形式になります。

※数学B「数列」、 数学B「統計的な推測」、数学C「ベクトル」、数学C「平面上の曲線と複素数平面」の4問から3問選択

今まであまり選択者がいなかった「統計的な推測」も十分選択肢になりますので、注意しておきましょう。

お問い合わせはこちらから

……………………………………………………

……………………………………………………

2024年2月2日

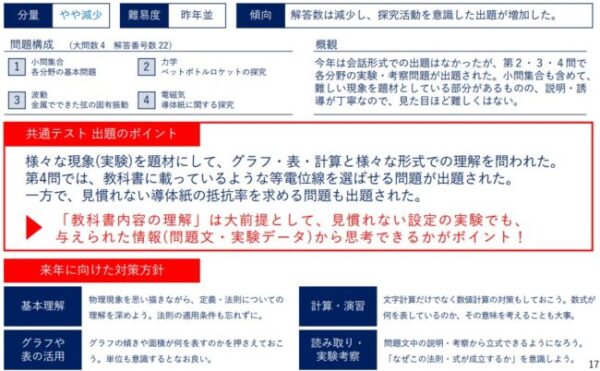

2024年度共通テスト概況

みなさん、こんにちは。

今回は2024年1月13日(土)・14日(日)に実施された、2024年度共通テストの概況をお届けします。現在高2・高1の方は、傾向等を踏まえて今後の学習を進めるようにしてください

今年度は、文系理系ともに“傾向が落ち着いた”年でした。

「知識を前提に、文章や資料(実験データ)から考察力を問う問題」が中心であることは昨年度から変わらず、過去3年間の出題傾向をもとに対策すると功を奏した生徒が多かったのではないかと思われます。

しかし、英語リーディングでは難化が続き、さらに文章量が増える傾向があるなど、より「専門的な対策」が必要であることも明確になりました。

次回より新課程となるため、来年度2025年から共通テストが大幅に変更されます。特に変更後に入試を迎える新高3生については、これまでの「共通テストの傾向」を踏まえつつ、変更した入試に向けた対策の取り入れ方が重要となります。

【新高3生の皆さん】

・英語リーディングが難しくなっているので、春休みや夏休みも使って、速く読む訓練も進めましょう。

・思考する力や、文章やグラフを読み取る力が求められているので、こうした実戦力を身に着けていくようにしましょう。

・来年度より、国語は資料読解が追加、数学も設問が追加されます。制限時間も長くなったりするので、入試変更ポイントをぜひ確認しておいてください。

1 全体概況

◇“知識を前提に、文章・資料の考察力を問う”という共通テストの狙いは維持

◇数学はⅠA・ⅡBともに計算量は減少したものの、時間制約が厳しい状況は変わらず

◇難化の続いてきた生物が易化し、理科科目の難易度の大幅な差が是正された

2 難易度評価(昨年度と比較)

3 理科・社会の難易度や内容の振り返り

◇物理:定義・法則の理解を大事にしよう

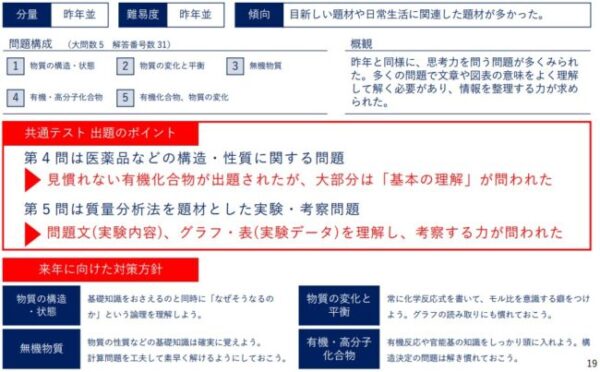

◇化学:「教科書の知識」と「問題文の情報」から判断しよう

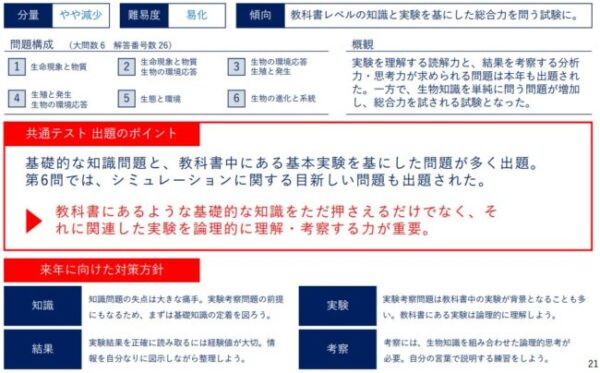

◇生物:教科書レベルの知識と基本実験の理解がカギ

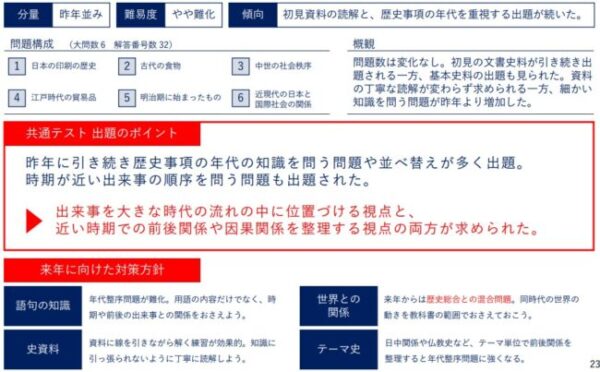

◇日本史B:年代や前後のつながりを意識した学習を!

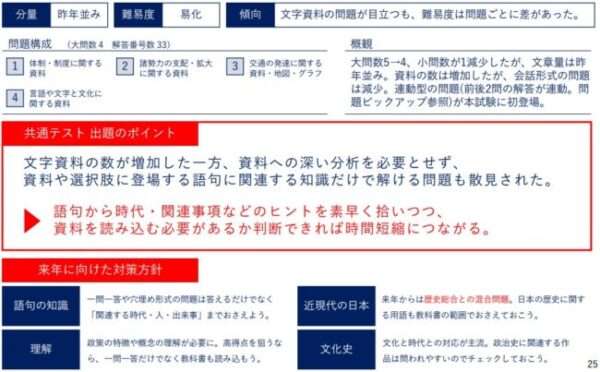

◇世界史B:資料の量に惑わされずに素早く判断!

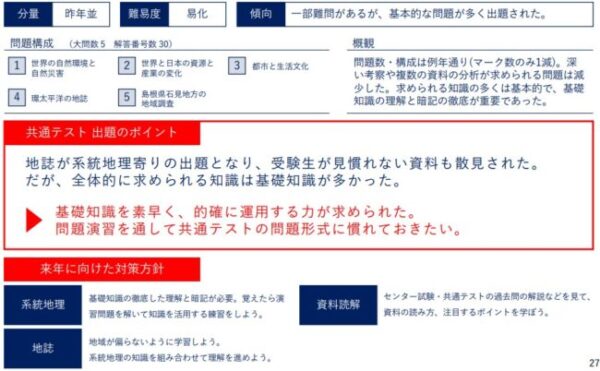

◇地理B:基礎知識をもとに資料を正しく読み解こう!

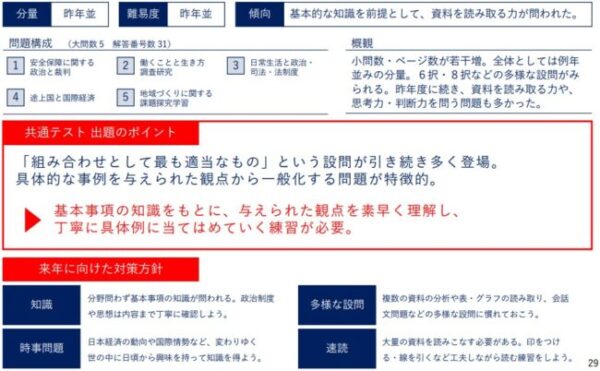

◇現代社会:過去問や模擬試験で多様な設問形式に慣れよう

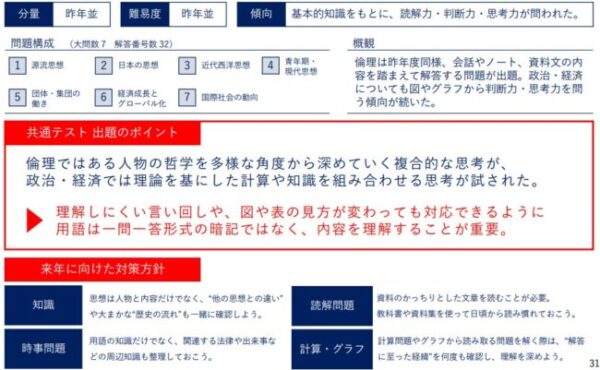

◇倫理,政治・経済:多様な資料を解釈し、思考する力が問われる

……………………………………………………………………

学習相談等のお問い合わせはこちらから

■トライ式性格診断|家庭教師のトライ (trygroup.co.jp)

……………………………………………………………………