2020年6月

2020年6月27日

基礎学2019年 1回目の振り返り【数学】

こんにちは!

家庭教師のトライ徳島校です。

今回は「基礎学2019年 1回目振り返り」です!

受験された皆さん、結果はどうでしたか?

全体的な総評としては「難化」しています。

点数が思ったように取れなかった子達も多いとは思いますが次回の基礎学に向けて改善し頑張ってください!

それでは「数学」の総評を行っていきます。

■数学

・難易度:例年並み

・特徴:例年通り思考問題が増加傾向

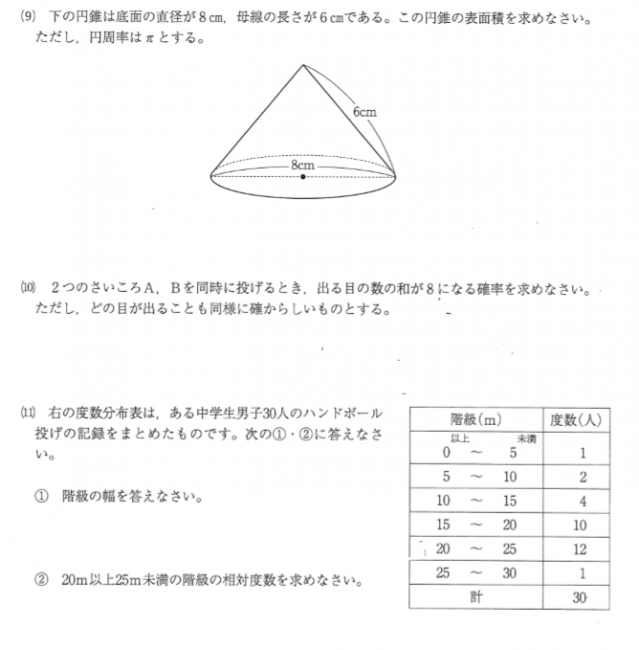

まず下記の問題を見てください。

ちょうど以前ブログに書いた問題がそのまま出題されました(円錐の問題です)。

今回の問題は前回のブログ内容でいう「ひとひねり」が加わっていないため少し簡単と言えます。

また、「確率」「度数分布表」「証明」など例年と同じ問題傾向であり、過去問を使ってしっかり対策できた子は

高得点を取れる「チャンス」の教科だったかもしれません。

そんな中、比較的難しい問題がありました。

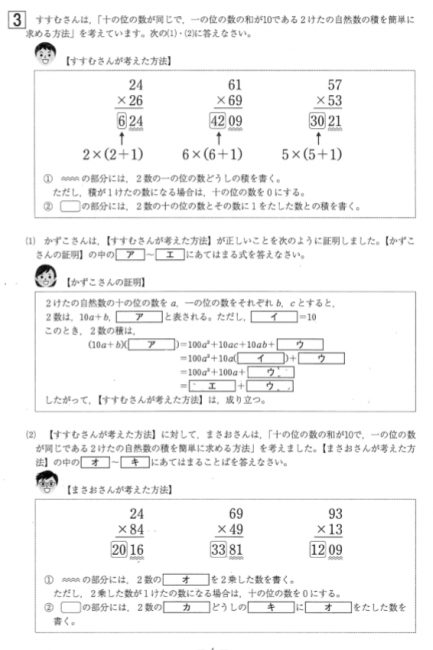

問題3です。

問題3番は近年こういった「思考問題」が出題される傾向にあります。

穴埋め問題であることと、ほとんど考え方が問題の中に組み込まれているためそこまで難しくはないです。

しかし、今回の基礎学内容で最も近年の傾向を表している問題だったのでピックアップしました。

この問題のポイントは、

・文章を正確に読解できるか(読解)

・様々な計算法を知っているか(応用)

・問題の意味を理解できるか(理解)

となります。

「読解」は、近年の数学問題のトレンドです。

数学にも関わらず国語並みの文章量でいっぱいにする問題が2~3年前から増加傾向にあります。

ちなみにこの問題は【レベル1】です。※読解の目線で考えると

全国には1つの問題で1500字を超える問題も過去にはありました。

「応用」は、さまざまな解き方が身についているかということです。

この問題は解く過程が前もって決まっています。数学の解き方はその子その子によって意外と違っていたりします。

今回のような問題では「自分の解き方を決めている」子にとっては答えは同じでも穴埋めをするのが困難でしょう。

「理解」は、そもそも問題読解し問われている内容を理解できるかということです。

「読解」に近くはなりますが、読めても問題の意図を正確に理解できなければ今回の問題は解けません。

読むスピードと理解する力を数学においても身に着けておきましょう。

今後も基礎学の各教科の総評・対策を書いていきますが、次の2回・3回とどんどん近づいてきています。

「どこの塾にしようか・・・」

ではなく、

「数学はマンツーマン指導にしよう!」

「社会・理科は集団塾にしよう!」

など、教科によって対策の仕方を変えてみるのも効果的な受験勉強になるかもしれません。

家庭教師のトライでは、各教科のプロ講師たちが多数在籍しております。

基礎学に向けて「ラストスパート」をかけたい方はぜひご連絡ください。

2020年6月26日

基礎学2019年 1回目の振り返り【英語】

こんにちは!

家庭教師のトライ徳島校の山本です

本日は「基礎学2019年 1回目振り返り」です!

■英語

・難易度:例年並み

・傾向:英作文が少々ややこしい

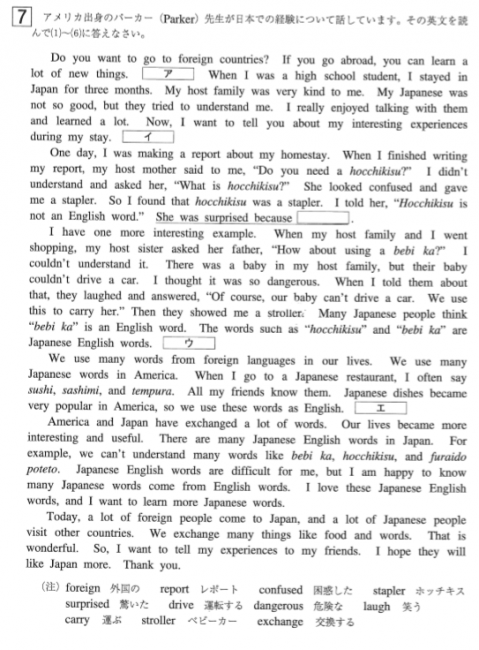

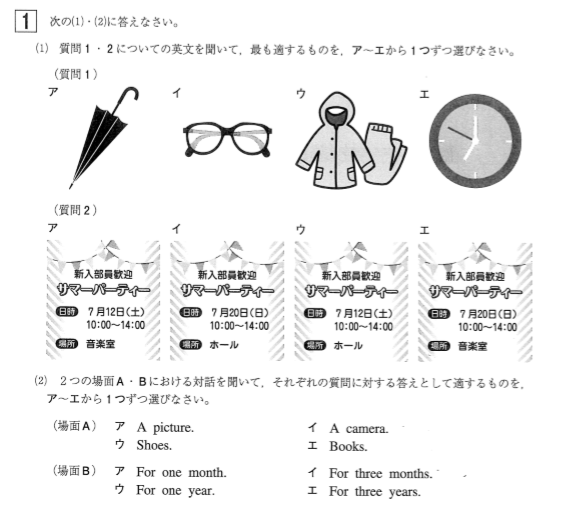

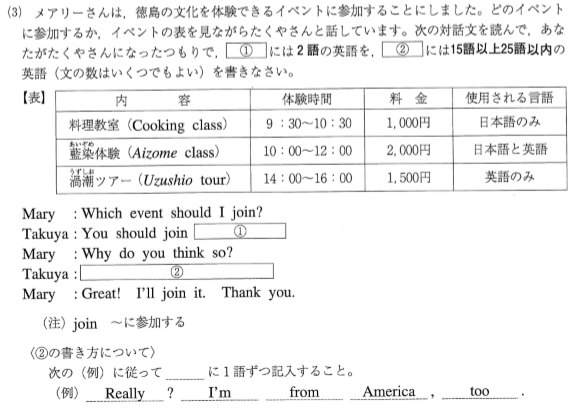

上記の問題は長文とリスニングの問題になります。

各問題難易度は例年並みですので、さほど難しくはありませんでした。

しかし、全体を通して読まなければいけない単語の量が多かったため時間が足りず長文で

自分の本当の力が出せれなかった子も多かったのではないでしょうか?

やっかいだったのが・・・「英作文」です!

この英作文の厄介ポイントは3点あります。

・内容が徳島に合わせた伝統・文化的

・文字数制限が厳しめ

・キーワードを英語に直すのが難しい

「内容」に関して、文化的・伝統的なものが出題されるのはよくあることです。

・・・が 知らない子が多く、英語に直すのが非常に難しいです。

「藍染」について日本語で作文を書けと指定されても結構難しいですよね。

それを英語で書くのですからなおさら難しい問題となります。

「文字数制限」は指定が緩ければ緩いほど難易度は下がります。

例えば「4行以上で」「15語以上」であれば指定は緩めです。

今回は「15語以上 25語以内」ですので頭を使って書く必要があります。

「キーワード」は今回の場合

「時間」「料金」「言語」になりそうです。

この時点で、「時間を英語で正しく表記できるか」「料金に関しては1000/1500等英語でかけるか」

様々な難題にぶつかります。

もちろんある程度フリーの英作文ですから自由度は高いですが難易度は高めです。

今回は英作文を取り上げましたが、徳島県の高校受験だけでなく全国的に英作文は増加傾向にあります。

数学での文章問題の増加・英作文・国語の記述力など今は昔と違い、

「答えが1つではない解答を求められることが多くなっています」

国の教育方針で決定したことですから、これからは避けて通るよりは、今の内からできるようにしておいたほうが好ましいです。

「書く力」「読む力」「考える力」はなかなか集団の中では成長しません。

その子にあった学習方法を見つけてみてください。

2020年6月25日

基礎学2019年 1回目の振り返り【理科】

こんにちは!

家庭教師のトライ徳島校です。

今回は「基礎学2019年 1回目振り返り(理科)」です!

■理科

・難易度:例年並み(個人差が出やすい内容)

・傾向:文章量増加・計算問題増加

今回の理科は問題の難易度自体は例年並みでした。

しかし苦手な子と得意な子で点数が二極化した内容だったのではないかと思います。

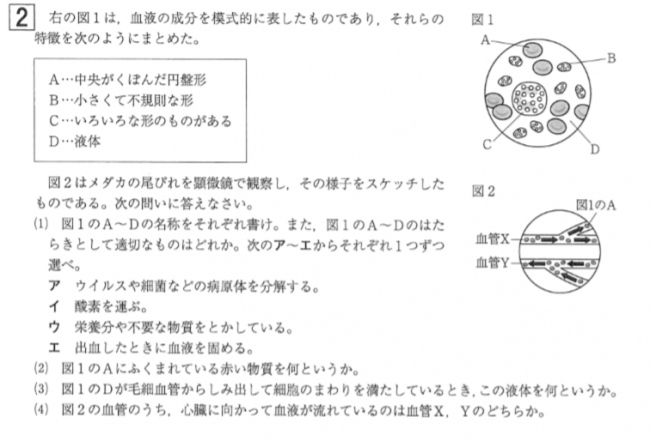

上の問題は問題2と問題3です。

生物分野からの出題であり、難易度は「簡単」になります。

基本的に「暗記」と「少しの理解」で対応ができる問題だったのではないかと思います。

問題3の(3)のような

「選択肢に植物名・動物名があり正しく分類する」問題は例年頻出です。

例えば・・・【イモリ】【ヤモリ】【トカゲ】をなかま分けできますか?

悩んだら即調べましょう!

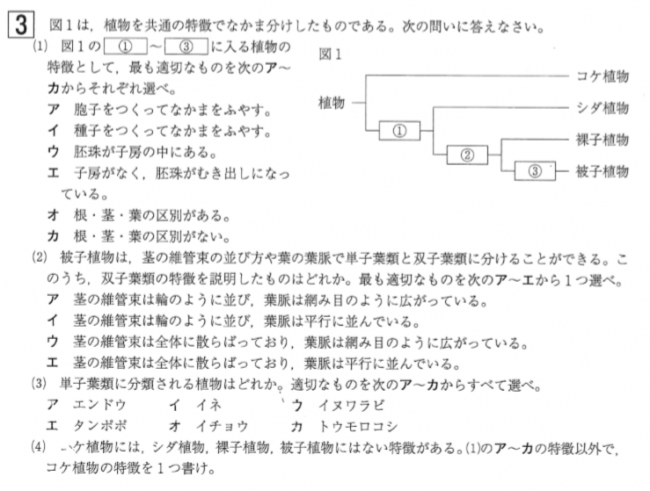

そして今回のテストで最も最近のトレンドを含んだ問題が下の問題4です。

問題の大半を実験説明で埋めるような問題は最近のトレンドです!

今回の実験内容は学校でもしたことがあるような簡単な実験ですが、

特には全く知らない実験が問題になることもあります。

この手の問題の攻略法は

1:実験内容を知っていたとしてもしっかし説明は読みましょう。

2:普段の授業から実験内容は押さえておきましょう

3:暗記する際はその単語の意味まで理解を深めましょう

1:実験説明を読むのは最重要事項です。

問題によっては説明文に答えが書いてあることもあります。

また、実験内容を知らなければ問題は解けません。じっくり読んでください。

2:実験説明・問題は再頻出問題です。

皆さん勉強する際は「教科書の太文字」ばかり暗記して実験説明部分は飛ばしていませんか?

実は一番テストに出るのは【実験内容】【反応理由】【実験器具説明】だったりします。

・顕微鏡の接眼レンズ・対物レンズをつける順番

・沸騰石を入れる理由

など言い出したらきりがありませんが、こういった問題のほうが出題頻度も高いですし、難易度も高いです。

3:単語だけ暗記しても意味がないです。

例えば【両生類】【爬虫類】と言葉で言える生徒は多いですが、

・カメ・カエルはそれぞれどちらに分類されるのか

・それぞれどういった特徴があるのか

など詳しいところまで突っ込んでいくと困る子が多いです。

基礎学ではそういった深い問題が多く出題されるため何となく単語を暗記するだけはNG

言葉の意味や特徴まで細かく理解していってください。

また、数年前から計算問題がどんどん難度化・増加傾向にあります。

理科の計算問題は意外と「簡単な公式」で解けるものばかりですからもう一度総復習してみてください。

2020年6月24日

基礎学2019年 1回目の振り返り【国語】

こんにちは!

家庭教師のトライ徳島校の山本です

今回は【2019年基礎学 1回目の振り返り】です!

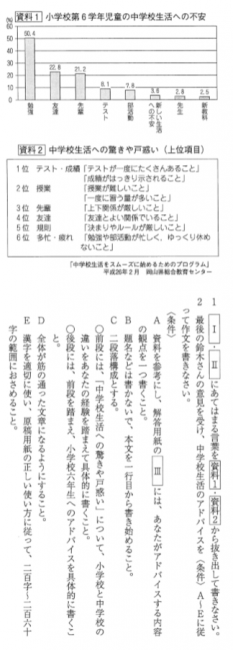

■国語

・難易度:例年並み

・傾向:例年と配点の違うところあり/珍しい問題も数問あり

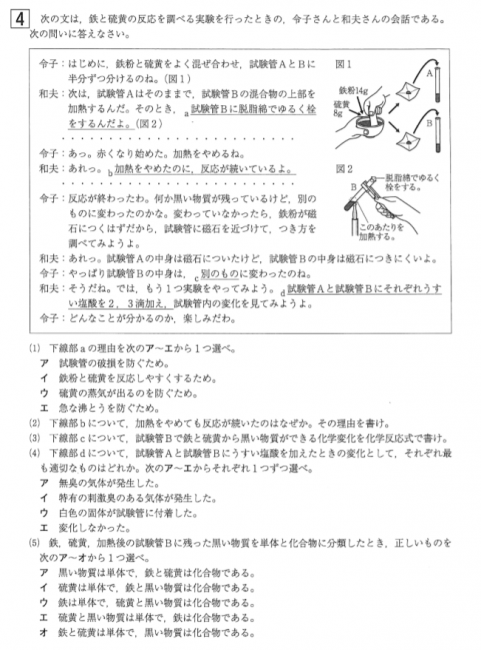

上の問題ですが、初めて見た問題です。

それぞれ楷書になおすと、

ア:福 イ:神 ウ:補 エ:祝

となります。

ここまで書けば誰でもわかりますが、楷書の状態では全く同じ部首にしかみえません。

しかも・・・問題をよく見てください。

ア・イ・ウは全く同じ字体で部首が書いてあるにも関わらず、エの祝だけ少し違います。

これだけ見れば「エ」を答えと間違える人も多数いたと思います。(ひっかけです)

このような、新しいタイプの問題も各教科増えてきています。様々な力が問われます。

そして配点に変更があったのが「作文」です。

20点の配点から15点まで配点が下がりました。

他教科でも紹介したように、「自分の考えを表現する力」は今の教育のキーワードです。

それにもかかわらず、作文の配点を下げてくるのは驚きました。

作文の難易度自体は決して高くないですが、作文のコツを下記に書いておきます。

1:条件は必ず守りましょう

2:文末を統一しましょう

3:問われていることに対して素直に答えましょう

1:作文の条件は絶対です!

今回の作文では2段落での記入が「条件」です。

これを1段落で書いてしまったり、3段落にすると・・・大幅減点です!

他にも「氏名を書かない」と条件があれば書いてはいけません。そのまま条件に従ってください。

2:文末を統一しましょう

よく本を読んでいるときに「~でした。」「~だった。」などいろんな書き方がされていますが、

必ず文末は同じもので統一してください。

「です。ます。調」でも「である。調」でも構いませんが、統一していないだけで・・・3点減点です。

3:問題の意図をくみ取り正確に答えましょう

今回は「アドバイス」をしてくださいというだけで指示自体は簡単です。

しかし、作文を書いているとどんどん話がずれていき全く違う終わり方をする子も多くいます。

「アドバイス」と言われれば「アドバイス」を書きさえすればいいのです。

※時には「自分の意見を入れて」「経験を踏まえて」などさらに指定が入ります。

その場合はその指示にも従わなければ・・・3点減点です。

簡単に作文の書き方を説明しました。

皆さんも、人に何か相談をした時、だらだら長く話されて全く違う話で終わると、

一体何のために相談したのかと思うのではないでしょうか。

作文も同じです。

書きたいことを書くのではなく、書かなければいけないことのみピックアップして書けばいいのです。

どんなに中身が良くても条件を無視すれば減点です。

あくまでも、「テスト」の中での作文であることを忘れないでください。

2020年6月23日

基礎学2019年 1回目の振り返り【社会】

こんにちは!

家庭教師のトライ徳島校の山本です

今回は以前投稿している【基礎学2019 1回目の振り返り】です!

■社会

・難易度:例年通り

・傾向:図・表から読み取る問題が増加傾向

社会の総評ですが、結構おもしろい問題がたくさんでてきました。

解答する方も大変でしょうが、作成された方の工夫・努力を感じます。

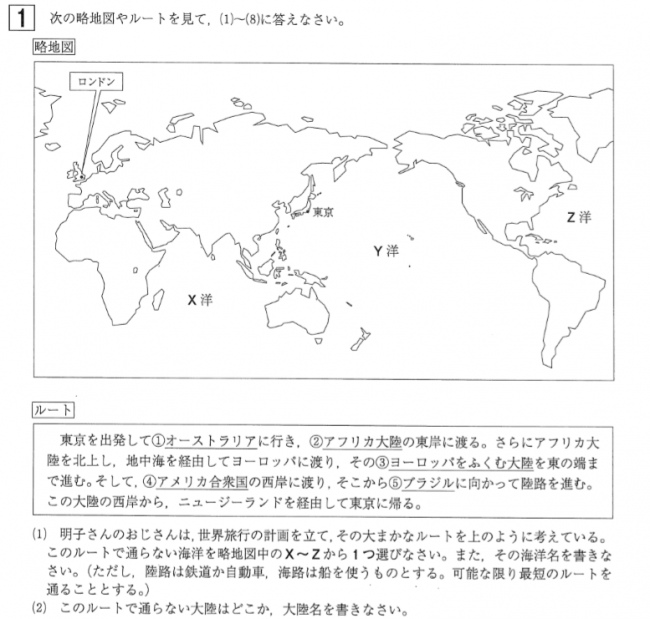

まずはこちらの問題1

(1)最初から非常に楽しい問題が出題されております。

この問題に必要な力は、

・読解力(問題文を正確に読み取れるか)

・知識(世界地図の把握・海洋名)

・想像力(移動経路のイメージ)

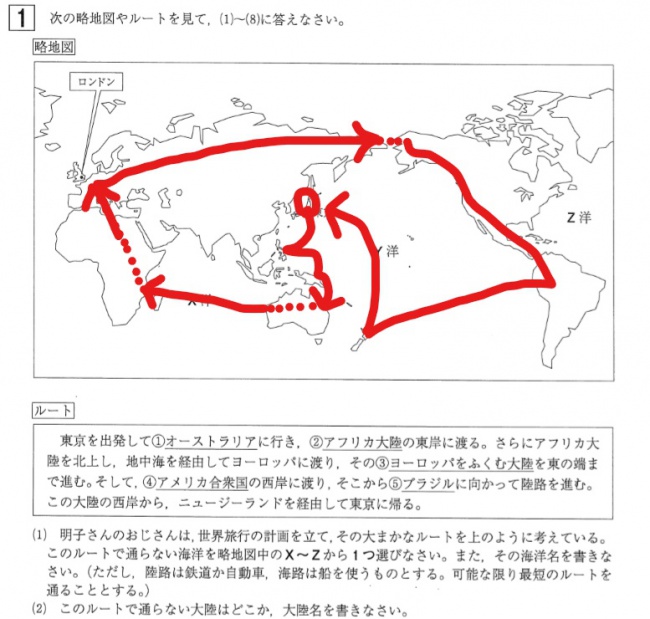

ちなみに答えはこんな感じ ↓

これ、最近の問題って感じの出題傾向です。

今回、経路を通らないのは「Z洋」 つまり大西洋が答えになりますが、

本来であれば、「Z洋の海洋名は?」でいいはずです。

あえて様々な知識を使わせる問題を作ることで生徒たちの「考える力」を試しているわけです。

ちなみに(2)の問題も相当・・意地悪な問題です。

(2)では今回の経路を通らなかった「大陸」を聞かれているわけですが、

「え!地図上全部通ってるよ!」と感じた子も多いはず。

実はこの答え・・・「この地図上に載っていません」

正解は「南極大陸」となるわけです。

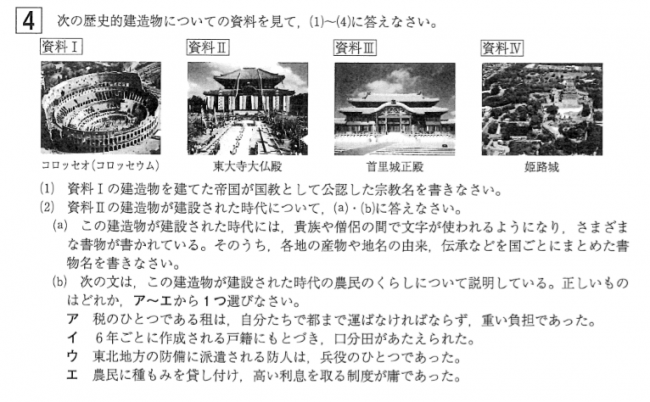

問題4でも似た問題が出題されています。

(1)ではコロッセオを建てた帝国の国教を聞かれています。

この問題の難しいポイントは

・コロッセオを建てた帝国とはどこか?

・またその帝国がどの宗教を国教をしていたのか?

二つのことを知っていないと答えれない2重構造になっています。

基礎学ではほかの問題も同様であり、100覚えて50答えれるといった感覚です。

多くの情報の中から正しい答えを導く力と応用力が試される社会は5教科の中でも難易度は高かったと思います。

昨年度の基礎学の総評はいかがだったでしょうか?

今年の昨年同様、難解な問題になるかと思われますので早めの対策をおススメします。